| 日本女性记述的中国“慰安妇”历史 | |||

| 煤炭资讯网 | 2010-4-6 7:05:31 天下事 | ||

|

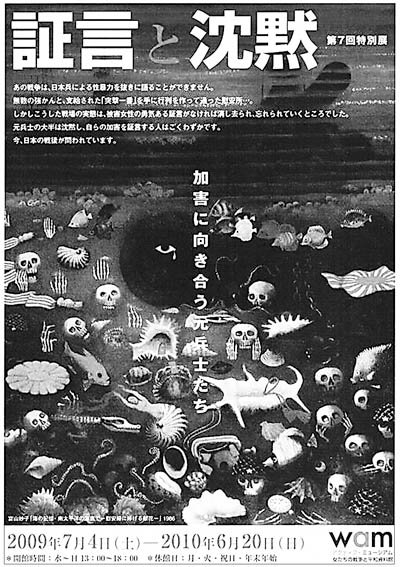

日本女画家富山妙子的作品《海之记忆·向慰安妇的献花》,成为了“证言与沉默”展览的海报。该展览目前正在东京早稻田大学展出。 WAM女性之战争与和平资料馆 供图 暗蓝的海底上方有潜艇隆隆开过,发青的头骨半沉在海沙中,深紫的穗子缠绕在大贝螺上。火红的海鱼游近一具小小的白色的女人身体,一只鹦鹉螺正要将她轻轻包裹。一只黑色的眼睛,眼角挂着一滴泪水。 日本女画家富山妙子《海之记忆·献给慰安妇之花》的海报,从东京漂洋过海,放在了山西省武乡县八路军太行纪念馆的展桌上。 2010年3月21日,头发灰白、60多岁的石田米子女士踏进了在这里开展五个月的“二战时期日军对妇女犯罪图片展”展厅。是她带领的“查明山西省内侵华日军性暴力实情·与大娘共进会”(简称“山西省查明会”)等日本民间组织,从1996年开始,年复一年,寻访当年受害而沉默了半个世纪的中国“大娘”们。 她们跨越国界的调查,是一个平常人眼里“不可能完成”的奇迹。 “时隔50多年听到日本男人说话,她还浑身发抖” 在中国农村传统社会里,“那个事”是一件所有村人都讳莫如深的事。 山西盂县河东村杨秀莲的养母南二仆,在她虚岁4岁时上吊自尽了。 在杨秀莲小学三年级的时候,村里开了忆苦思甜大会。老人带领孩子登上了当地的羊马山,在山上对他们说:“抗日战争的时候,日本鬼子从盂县县城来山上修炮台,还进村子里杀村民、强奸妇女,其中也有南二仆。” 当时只有虚岁13岁的杨秀莲不懂得“强奸”的意思。她回到家和养父讲白天听到的话,父亲哭着抱紧了她,只是说:“你还是小孩,等你长大了我全部告诉你。” 但直到1993年养父患肝癌前,所有人都没有再同她说过母亲身上发生过什么事。她是在父亲临终的病床前,才得知真相的。 盂县河东村的尹玉林大娘因受害曾长期不育,但她的丈夫直到去世都被蒙在鼓里。“如今想起当时的事,仍然会吓得浑身颤抖,就连端起茶杯喝水都做不到。” 满头白发的旅日华侨、中日交流促进会代表林伯耀先生至今还记得,两年前他访问南京时,一位性暴力受害的大娘哭着对他说,她周围的男性说“这个女人不干净”,还有上了年纪的男人说,“这种女人是中国人的耻辱”。 林伯耀曾找到一位侯大娘愿意去日本作证,虽然丈夫同意,周围的人却都强烈反对。“她坐车来镇上,有些晕车,在一位亲戚家休息,又遭到这位亲戚的强烈反对,侯大娘就放弃了作证。两年后,她丈夫去世,侯女士对未来绝望,就自杀了。” 最初,别说是打开大娘的心扉,就是想要靠近她们身边,对刚来中国的日本志愿者来说,都是一个几乎不可能的任务。石田米子女士一直记得第一次见到高银娥大娘时的情景。 “时隔50多年,一听到日本男性的声音,她就浑身发抖。不管我们怎么解释,‘这是我们的工作人员,绝对不是坏人’,大娘都一直颤抖着,好像失了神……我第一次见到这情形,胸口就像重重被打了一下。” 最后,石田米子走向前,伸出手抱紧了高银娥。她一边抱着老人,不停在肩头重复说“不是坏人”,老人才慢慢镇定了下来。 李贵民是受害者万爱花大娘的干亲,这位小学没毕业的农民是最先参与帮助调查的人之一。他保留的录音材料成为后来中国大娘起诉日本政府律师团的重要证据。他摇着头说:“刚开始调查很困难,都不愿意说……” 日本民间调查团反复听取、取证的受害女性,有山西省盂县西烟镇、河东村等地的12位大娘,还有许多同样经历了战火的老村民。让老人们开口讲述受到性暴力侵害的残酷往事,是如何做到的? “每次访谈时一定要有家属同行。”石田米子在调查笔记中写道,“最初是和她的丈夫,或者女儿、养女、孙女、侄女、姐夫、干亲,坐在一起聊天。随着我们之间越来越熟悉,从第二次或第三次开始,在访谈时我们谢绝男性亲戚在场。” 在她们的调查采访中,高银娥大娘“记得和她一起被抓的女人的脸,记得她坐在马拉的大板车上被拉走,记得在她的房门外拿着纸牌排队的日本兵,可就是说不出自己是被关在哪里”。 “她们受到过多恐怖和惊吓,每天都是这个状态”,石田女士缩起肩膀,模仿双手颤抖地抱住头的动作,“总是只知道眼前十来米距离的事情。” “如果要面对自己最不愿意面对的屈辱的、悲伤的、痛苦的过去,转而想明明白白地活在今天,她们或者他们需要什么契机呢?即使我们对她们说,这是历史调查、社会调查,所以要说出来,也不会得到想要的回答。”石田米子写道。 “很多大娘都认为这是人生最大的耻辱、羞耻,在村里被人看不起,自己也抬不起头来。我们反复告诉她们:发生这种事不是你有罪、不是你的错。”石田米子说。 大娘们说的最多的词是“糟蹋” 终于,在一次长谈中,高大娘慢慢地对石田米子她们说了出来:“……一到晚上,又是我一个人被带到窑洞里,别的女人都是老人和小孩,所以总是只有自己一个人被叫出去糟蹋……”负责整理的志愿者佐藤佳子反复听着录音,记下这一句话。 有无数句这样的控诉,来自不会读写、只说山西盂县方言的大娘们,经历重重交流、翻译,终于变成现在我们能看到的白字黑字。这其中,大娘们很少说“强奸”、“轮奸”,她们用的字眼都是“糟蹋”。 现在,我们知道了,杨秀莲的养母南二仆当年相貌清秀,1942年被侵华日军军官“傻队长”从藏身的地窖里拉出来,在自己家里遭受了性暴力侵犯。此后被拉到日军驻地,先后被两人“霸占”。 南二仆中途逃跑过。恼怒的日本兵“苗机”找不到她,就把她当时只有10岁的弟弟南栓成用绳子拴在马鞍上,让马拖着他在村里跑了好几圈,“直到绳子自己断了,刮得肚子到处是血”。躲在菜窖的南二仆听说了,就自己走了出来,再次被掳回去,被“糟蹋”到1945年,才回到家。 现在,我们知道了,在尹玉林大娘虚岁19岁的春节后,侵华日军闯入她家,“糟蹋”了她和姐姐。那天以后,这样受害的日子重复了一年多。尹玉林无法正常给刚出生的婴儿喂奶,只好靠她妈妈嚼碎了胡萝卜喂给孩子……但一年后,孩子还是在土炕上停止了呼吸。 “那是个很可爱的孩子啊,现在想起来就想哭啊……”尹大娘这样说,石田米子记下。 现在,我们知道了,赵润梅大娘至今清楚记得她“虚岁17岁那年,农历四月初二”。 那天早上,她闻声出门,看到隔壁蔡银柱爷爷被刺刀捅入肚子,内脏都流了出来,浑身是血。她吓得双腿发软往家逃,日本兵追入她家,挥刀砍向想要保护她的养父母。母亲脑后被砍了一刀,父亲喉咙被刺刀挑了。就在濒临死亡的养父母面前,两名日本军强暴了未婚的她。后来,她被绑在驴子上,拉到日军据点的窑洞中,度过了“痛苦无法言表”的40多天…… 随着大娘们提起中日都举国关注的对日本政府诉讼,石田女士她们的调查进入了第三年。 在访谈的最初两年多时间里,她们认识到,在大娘家或者村里的其他民房中,没办法有安静的谈话环境。所以就想了个办法,一般就请她们到太原市逗留几天,在饭店客房对每个人进行长达两三天的详细访谈。 从这一年的第八次来华调查开始,来太原也成了大娘们体力上的一个负担。“而且村里的言论也慢慢发生了变化,她们本人变得不太在意村里周围人的注视,我们开始在她们自己家、或者西烟镇的李贵明家里访谈。” “每个人的一生中可能都会有一些非常痛苦、难以启齿的伤痕,她们慢慢说出来的过程,也是渐渐找回自信的过程,慢慢可以抬头挺胸,能够回头整理好自己的人生。告诉我这一点的,是山西的大娘们。”第十几次来山西的石田米子摘下了防风沙的口罩,把手放在胸口说。 “不是单方面的我们帮助她们,我们双方是互相影响、互相改变认识的。大娘在变,我也在变。这样的过程,我们一直陪伴在彼此的身边,我很想对她们说声:谢谢。”

| |||