首页

总揽

写作

简讯

散文

诗词

摄影

幻灯片

书画展

局矿快报

党群工作

安全专题

经验交流

通讯特写

厂商在线

矿建勘探

领导访谈

论文言论

人物展示

文教卫生

图片新闻

安监动态

煤企聚焦

焦点话题

事故快报

小说故事杂文

在线投稿 |

特约通讯员档案

| 王成祥:夏收农事忆往 ——写给经历过农业生产队的人们(报告文学) | |||

| 煤炭资讯网 | 2024/5/29 11:53:23 小说、故事、杂文 | ||

|

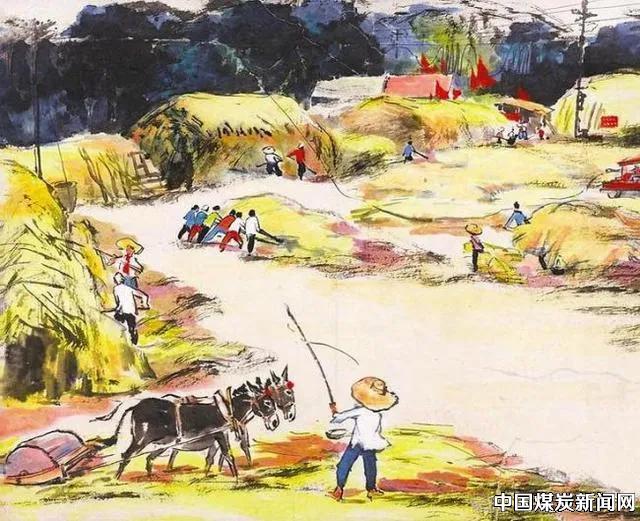

编者按:日前,北方进入小麦收获季,起起伏伏的麦浪,被太阳点缀了金黄,沉甸甸的麦穗,送来了丰收的硕果,在收割机的轰鸣声中,颗粒归仓。而在上世纪八九十年代,收麦才是农民最忙碌的季节,这种劳作方式也成为一种具有地域代表性的文化。作者的五则《夏收农事忆往——写给经历过农业生产队的人们》,记录曾经的夏收农民收割(税赋)方式,作为一种存在,回味那段艰辛的印迹。

(一)“算黄算割”又叫了●●●

“算黄算割,算黄算割(随黄随割)……”儿时的记忆里,每年的麦子泛黄时节,不知道从哪儿飞来一只鸟,落在麦地周围和人们居住房前屋后的树枝上,不停地鸣叫,从早到晚,口中滴血般啼叫,告诫人们适时收割,不能错失良机。

“算黄算割”是一种易鸟,体长30-35厘米。头部和颈部的羽毛呈暗灰色,背部和两翅上表面深褐色,胸部和两翅下表面是白色的,并有黑色的横斑,尾部为黑色,生活在山地森林中。“算黄算割”是庄稼人根据叫声分辨出来的名字,从立夏开始,尤其是到了麦黄季节,叫得最凶;过了夏至,农民将麦子收割到打谷场上,“算黄算割”销声匿迹不知道飞哪里去了,直到第二年的麦子泛黄,它又飞回来,落在曾经的田间地头,发出那紧迫的叫声---算黄算割……

时间更迭,谁也说不清“算黄算割”是从哪个朝代、哪一年、哪一月开始,每到麦子快要成熟时飞来了,用声音向麦农发出警告,适时收割,不能错失良机。小时候母亲讲“算黄算割”故事,说有一庄稼人非常懒惰,麦子已经熟得在地里脱落,还懒得收割,“算黄算割”围着麦田叫得嘴里滴血,也没有引起重视,结果被一场冰雹打烂在地里。从此,庄稼人非常敬重“算黄算割”,这是我小时候切身记忆。

关于算黄算割的由来,听老辈人说,这种鸟谁也不知道叫啥名,有地方也叫布谷鸟,对错没有人争论,当地以叫声“算黄算割”普遍被庄稼人接受。流传最广的一个说法是有一年麦子已经泛黄即将收割,突然下起了冰雹,将成熟的麦子打得颗粒无收,一庄稼人看到一年的辛劳付之东流,顿时口吐鲜血化为鸟,展翅而飞,消失在人们的视野里,不知去向。而到了每年麦子即将成熟时节,它飞回来了,在田间地头的树枝上,一声接一声地发出紧迫的惨叫。还有一种说法,“算黄算割”是古代时候一秀才所变,这位秀才为了赶考,没及时割麦子,等赶考回来时,麦子已经落在地里,颗粒无收,而考试时心里又牵挂麦子,分散精力也落榜了,最后一口血吐出来就不省人事,然后成了一只口中滴血无休止啼叫的鸟,到处告诉人们:算黄算割、算黄算割!传说归传说,寓于人们,粮食是农民的命根子,马虎不得。

中国的农民,世世代代依靠土地繁衍生息,种下庄稼打的粮食,是最基本的生存保障,生命也随四季庄稼的生长在循环,秋种夏收是规律,人的生老病死也是必然,我每次回农村老家,长辈们谈论起生命的终结,总是那么的如此淡定自如,于他们根植的黄土地有着密不可分的关联。而他们最大的心愿就是风调雨顺,年年都是好收成,他们围绕粮食演变出无数传奇故事,形成独具一格的中国农耕文化,仅麦子作物,诉说不完话题,每年麦子成熟时节,也是农民最为开心的时刻,一年的辛劳为的是有个好收成。麦子是主粮,千千万万农村家庭生存的根基,收割麦子是庄稼人的希望,同时受天气影响,也是他们最胆怯时刻,一旦天公不作美,所以付出成了泡影。麦子收割形容是“龙口夺食”,生怕老天爷做怪,下连阴雨或者冰雹,一年的辛劳付之东流。

我工作离开农村的那些年间,再也没有听到“算黄算割”熟悉的声音。村里人说,农业实现机械化,减轻了人工收割繁重的劳动,缩短了收割时间,再加上分田到户,增加了人们的责任心,他们更懂得抢收抢种的重要。颗粒归仓,成为一种习惯;再加上老天爷睁眼,灾害天气变少了,麦子都能适时收割,“算黄算割”再也很少见了。然而2023年河南省发生历史罕见连阴雨,造成大面积麦子烂在地里,“算黄算割”又出现在人们的视野里,而且是昼夜不停在叫,叫得庄稼人心里发毛。

传说难以考证,也许“算黄算割”生性就具有这种啼叫的本能。寓于人们对美好生活的向往,折射出中国农耕文化,人们繁衍生息对精神食粮的渴望,对灾害的厌恶与恐惧。勤劳智慧的先人们,在漫长的历史烟云中,创造出了一整套与天地争时间、从龙口夺食的对策,“算黄算割”是漫长历史长河中的一粒沙尘,它永远沉淀在我们这代人的记忆里。

(二)“麦客”那一年●●●

“麦客”在中国已有几百年的历史,确切地说,“麦客”是流动于陕、甘、宁等地,在麦熟季节为人收割小麦的短期劳务工。各地叫法不同,我们叫“跟场”,一直延续至今。现在这种传统的劳动方式已经很少见了,仅仅成为一种具有地域代表性的文化。

当“麦客”是上世纪80年代初,虽然已经过去了40年,但那热情、紧张的场面仍记忆犹新。现在又到了“龙口夺食”的麦收时节,2023年的中原粮仓河南连阴雨,造成农民的麦子烂在地里,听得人心里难受。经历过出芽麦的农村人都知道,这是多么悲伤又无可奈何的天灾,即使现代化的收割手段,在大自然面前也显得微不足道。

我的家乡在渭北平原,自然农耕经济一直持续到上世纪80年代,那时候的农业生产没有机械化,麦子成熟了全靠庄稼人的两只手收割。记得1982年改革开放,农村推行生产责任制,分田到户的农民摆脱了大锅饭的束缚,种田的积极性异常高涨,再加上连年风调雨顺,麦子长势喜人,农民欢喜得合不拢嘴。谁知老天爷又和庄稼人开了个大玩笑,前两年成熟的麦子遭遇连阴雨,眼看着麦子在地里发霉长芽,束手无策,幸亏产量高,长芽的麦子虽然品质差些,能让农民吃饱肚子,再加上国家降价收购,弥补了农民的损失,而后两年就不那么幸运了,冰雹把泛黄麦子打的颗粒无收,村民泪流满面跪在麦地里扫麦粒。

农业大国“龙口夺食”是一场和时间赛跑、没有硝烟的战争,在农耕经济时期,农民靠苦力抢收。生产队时期是集体经济,大家共同干,苦大家都苦,穷一起穷,土地承包以后就不一样了,缺劳力和牲畜的家庭麦子熟得烂在地里,也无能为力,“麦客”的到来缓解了这一窘境。陕西关中地区的麦子成熟得早,就有甘肃、关中以北晚熟地区的农民来到这里当“麦客”,他们拿着镰刀、头戴草帽,有的还背着被子,聚集各镇点,等活儿,有的还直接到田间地头,为缺劳户解了燃眉之急,实现了颗粒归仓。

每到麦子成熟季节,村里人就会提起以前村里谁“跟场”一天能割好几亩麦。我记事起,“跟场”就已经在脑子里扎了根,传奇故事至今历历在目。生产队期间,我当过挣半个劳动的社员,和大人一起在600米长的麦田里割麦,其他人割了两个来回,我一个来回还在三分之一地方挣扎,实在干不动了,流着眼泪失败而告终,工分没有挣下,还落下吃不了苦的坏名声。

农民来到这个世界上,就是凭力气吃饭,走不了的路也得走,吃不了的苦必须去吃。1982年,我从部队复员,农村已经分田到户,泛黄的麦子距离收割还一段时间,村里年轻人一波一波地拿着镰刀,背着馒头袋子出门当“麦客”去了,挣现成钱,吃饱饭,还能背回数量不等的馒头,说是自己节省,实则连偷带拿。麦客偷馍是惯例,主家装着不知道,也许是朴实的庄稼人给下苦变相的施舍。家里人吃着“麦客”背回来的馒头,那洋溢的笑脸无法用文字形容,谁“偷”的馒头多,说明有本事,还在一起毫无忌讳地介绍“偷”的经验,招来围观人的羡慕。

“福利”诱惑着实能叫人动心。我得放下退伍兵的架子,随大流,加入到“麦客”队伍中,改变在村里人心目中割不了麦子的坏影响。当兵几年长个子,而割麦失败成为大家不变的认知。年龄大的人,根本不让我入伙,怕我托人家的后腿,还说我根据就不是下这苦的料,退伍费还缺这几个钱。

天无绝人之路,几个年龄相仿的倒是愿意让我跟着他们干,在生产队时期他们就“跟场”,有丰富的收割经验。

我赶集买了两把镰刀,四个刀片,利用一天的时间将刀片磨得锋利发亮,等待召唤。那时候钟表还不普及,电话更是奢侈产品,只能凭感觉掌握时间,约好清晨鸡打鸣两遍出发,步行13公里赶到某镇,在太阳还没有冒出来之前在“麦客”市场接活,过了这个时辰就没有人叫了,得等到第二天。前一天还一再叮咛要把4个刀片都带上,中间没有磨刀子时间,还说两把镰刀也得戴上,作为备用,这是经验之谈,一起结算,担心我这个生手准备不足影响大家。

他们算好了这方麦子成熟的时间。我们天麻麻亮就赶到了地点,果不其然,黑压压的人群排了大半个街道,穿着不同的衣服,拿着大致相同的工具,从说话的口音能听出来是河南麦客的还是甘肃麦客,也有陕北、关中麦子晚熟地方来的。太阳还没有冒出头,请麦客的主家也从不同地方赶来,狭窄街道挤满了人,相互在高价。市场价割一亩地1元钱,包括管饭,不管住宿;不管饭不安排住宿一亩地1.3元,搞价是路途远近和水浇地之别,因为水浇地产量高,收割难度大。这些我不懂,同伴有经验,很快就搞定了一家,说6亩是旱地,不安排住宿每亩1.2元,只有半小时的路程,并承诺给他们家收割后,后面还有成熟的麦子,能接续上,不用再到市场揽活,节省时间。

大家非常高兴,认为接了个羊尾巴活儿(意思沾光),估算当天一人割1.5亩,6亩地赶天黑就能结束战斗。谁知错误的估计了形势,实际与想象差距很大,金黄的麦子一眼望不到尽头,密度就是一把土也很难撒进去,是旱地没错,但在麦子成熟期间,连续下了几场透雨,再加上分田到户农民积极性高涨,肥料充足,麦子远远超过了水浇地长势,当然丰收之年是喜事,只可惜给“麦客”收割增加了难度。大家面面相觑,有种“老马也有失蹄时”的无奈。看着成片的麦子在风雨的侵袭下东倒西歪,着实无处下手,我就有了打退堂鼓的想法,年长的也同意说不干了,而其他两位坚决不同意,说你结婚有娃了,说话不腰痛,我们还没有媳妇,这样烂工回去不叫人骂死,落吃不了苦的坏名声,谁家的女娃愿意嫁给一个“懒汉”,这么提醒,我也打消逃避的念头。几个人一合计,既然接了这活,硬着头皮也得干。铆足劲,使出浑身力气,刀片换了几次,到天黑4人割了不到两亩地,当晚主家过意不去,额外安排了住宿,他们也知道自家地里的状况,担心我们撂挑子不干,还得另找麦客耽误时间。

谁知天公不作美,从凌晨起雨就下得不停,整整持续了两天一夜,预报后面还有连阴雨,真是到了“龙口夺食”的关键时刻。天刚缓晴,太阳露出一丝光亮,麦地到处都是积水,主家心急火燎地让我们赶时间收割,我们也没有任何退路可选。再锋利的镰刀在雨后松软的土地上也发挥不了作用,割下来的麦子全都是连根带泥,年长的着实体力支撑不了,看见天上飘过来一点白云,就起身喊雨来了准备逃跑。

两天时间总算在阴雨来临之前为主家将麦子收割到家里,人已经累得站都站不起来了。记得最后一顿饭,主家蒸的是大肉包子,算是款待我们,四个人一口气吃了五笼包子,我打了饱嗝后,准备站起身来,才发现自己两腿无法站立,几欲难走。主家深感我们付出了超强的劳动,临走多给了一些报酬,还给每人装了一袋馒头……

麦客之行,虽有苦衷,也算满载而归,我们在集镇最大的商店买了白糖、人丹等日用品。等快到村子时,三个年轻人都找理由把镰刀让年长的同村人拿着。现在回想起来,我们三个才20出头,同龄人不是上学就是干其他工作,自觉“麦客”不光彩,无形就有了自卑感。

这是我人生中唯一一次做“麦客”,却留下了挥之不去的记忆。对于中国农民来说,苦不记成本,再苦再累算不了什么,只要能得到应得的回报就心满意足了。正是那次干“麦客”的历练,后来多年里家里8亩麦子都是我一人连割代收,即使遇到天气不好的情况,也没有请人帮忙,晚上在煤矿上班从没有缺勤,白天在地里割麦也没有耽误收成。现在回想,都不知道当时自己是怎么撑下来的。

“麦客”经历已经过去近40年,自己也到了耳顺之年,回想自己半农半工的人生经历,留在心灵最深处的感受,还是农村苦,当农民不容易,那是真真正正的不容易,即使在我国农业现代化超速发展的今天,“麦客”已经成为历史,但农民并没有摆脱凭力气干活、靠老天爷吃饭的枷锁。这次河南雨灾就是最好的验证。

记录麦客,只为不忘却那段真情的岁月,留住汗水浇灌的。

(三)打谷场(裹场)说起●●●

在没有电、没有水泥和任何预警设施,人们完全靠天生存的时代,为了逃避不可抗拒自然灾害对环境的影响,我们的祖先最早掌握了观天时变化的基本规律,看天象,把握出行时辰,庄稼按节令适时收种,收割是最关键的一个环节,而收割后的除槺晾晒等同样重要,庄稼人为了不浪费一粒粮食,他们摸索出了一整套方法,对收割的作物,进行脱壳、晾晒、归仓,打谷场就成必备的阵地,如何建造满足生产需要的打谷场,农民有自己的办法,我们老家蒲城一代把打谷场叫场,造打谷场叫裹场。

裹场是有季节性的。流传“三月不过场,麦子土里扬”,这是硬标准。农民经过秋播夏收(种)一年的辛劳,成熟的庄稼收割回来先要有搁放之处,然后再经过碾打、晾晒多道工序的处理,才能入仓。只有庄稼行当的“把式”勤快人,才能造出合格的打谷场。它也是农耕文化的重要载体。

怎样在农田里建设打谷场?首先得预留出薄地(不喜欢长庄稼)为场面用地,长期搁放堆放秸秆,作为牲畜过冬的饲料,到了每年的开春,存放的麦秸秆已经被牲畜用得所剩无几,庄稼人再将底子打扫干净,给一个叫耙的木铁结构农具,套上两匹牲口,把坚硬的土层松开,再换成用荆条等编成的耱,同样套上两头牲口,人站在上面,将松软的土层压平整,然后给上面撒上糠壳,用名叫碌碡(圆柱体,内便略小,外延略大)的畜力农具,将酥松的土壤压实、碾平,每下一次雨,都要进行一次这样的循环作业,多则10遍(次),少则也得3-5遍,等到麦子成熟的时候,打谷场坚硬的程度除满足对庄稼的碾打晾晒外,还能承载各种拉运的车辆和农具。农民把成熟的麦子收割到打谷场上,不像现在机械化收割直接是颗粒,而是先堆存成一个一个的小山包,放上十天八天不等,然后再扒开(摊场),晾晒后碾打,堆放目的一是传统的碾打方式,跟不上需要,另外收割后的麦子还有一定的成熟空间,堆放一段时间能增加产量,颗粒更为饱满,也能避免突如其来的天气变化,雨水造成庄稼得不到及时处理而发霉变质。

碾打晾晒麦子最短也得一个月时间,在这期间,不论男女老幼(也有在外工作回来帮忙),集中在打谷场上干同样的活儿,如果说收麦是一场战争,那打谷场就是阵地。在此期间,每逢下雨,都要重新对打谷场进行碾压,直至麦子直接晒干杂质处理干净,入户入仓,麦秸再变成牲畜过冬的饲料,打谷场算完成了50%的任务,到了秋收的谷子、玉米、荞麦等豆类作物全部碾晒完毕,打谷场才完成一年的使命,来年再次轮回。也有勤快的庄稼人将剩余场地及时翻耕,来年种上早熟的燕麦,在大面积麦子成熟之前的20天左右,将燕麦连根拔,然后按照以往裹场的程序碾压,如果下雨地有墒还好,没有墒就得挑水洒(也叫泼场),这是应急方式,虽然能增加点粮食收入,但保证不了打谷场的质量,几乎一季的麦子都是在土里碾打晾晒,杂质过多,品质也好不到哪里。而这也不是谁都能干,必须有充足的劳动力和农具牲畜储备才能完成。

农村土地包产到户以前,生产队大锅饭,集体作业,裹场对一个家庭不会产生影响,农具牲畜都是生产队公家的,集中使用,一个生产队有一个打谷场就够了,可分田到户就不一样了,每家每户必备有打谷场,这样牲畜农具就显得十分紧张,过去全村裹场有3-5个青石碌碡完全满足需要,分田到户就不一样了,时令不等人,赶季节在同一时间干同样的活儿,多少户人家就得有多少碌碡和配套的牲口和劳动力,不具备条件的家庭,每到了裹场时间那急迫的程度,用热锅上的蚂蚁形容一点不为过。记得那是1983年,我们村分队的第一年,我既没有劳力也没有牲畜农具,完全是一穷二白的庄稼户,眼看别人家慢悠悠在赶着牲口在一遍一遍在场里来回转,我甘着急没办法,幸好在校当班主任的同学,让全班同学在场面地上跑早操,就这样勉强碾打了5亩麦子,质量就可想而知。

后来,农村实现机械化,农村有了跑运输的拖拉机,稍加改动用来裹场,速度快,效率高,除满足自家需要外,还给全村人、甚至外村有偿服务,由此才缓解了裹场的紧张局面。再后来联合收割机的出现,国家政策到位,农村实现了村村通水泥路,农民再不用为了裹(碾)场发愁,收割机将麦子从地里收购回来直接晾晒在水泥地上,干净省时,从此,中国农民彻底告别了裹(碾)场繁琐的劳动,实现了真正意义上的农业现代化。裹(碾)场作为几千年农耕经济的产物,农业生产、农民智慧的结晶,作为一种文化,已经成为写入史册的记忆。

(四)场里趣事●●●

成熟的麦子收割后堆放在打谷场上,经过碾打、晾晒、去槺壳等多个工序后,实现颗粒归仓。而这些环节必须通过繁重的劳动完成,而摊场贯穿所有工序全过程,首先得有好天气,当盛夏火红的太阳辐射大地,像蒸笼一样闷热的人无处藏身,这才是庄稼人碾晒麦子最佳时机,这是农民把热根本不当回事,他们不分男女老幼在打谷场上,进行一项艰巨而最有成就感的劳动--摊场(晾晒麦子),先是拿扫帚的人将偌大的打谷场刷扫一遍,然后男劳力先用麦钩子、秸杈的大型农具将带穗的麦垛子揭开,平摊在打谷场的角角落落,妇女们再用木(铁)杈把麦子均匀地摊开,麦秸经过几个小时暴晒,发出吱啦的声音,说明已经晒到位了。

这时,年长有经验的“把式”们头顶草帽,手拿鞭子和粪笼(用于接牲口的粪便),然后给牲口(骡、马、牛)带上鞍子,系上绳索,套在碌碡上,进行最关键的工序---碾场,摊场的女人们已经完成了第一道工序,回家做中午饭,碌碡碾场要给牲口带上笼嘴,蒙住眼睛,防止偷吃麦秸和被外来意外干扰的惊吓发生事故,这个过程最少得持续4小时,由于炎热的天气,捉碌碡的人需要歇脚,每架配备2人,而牲口就没有这样的待遇,它们必须坚持到底,在我印象中的生产队时期,最多有十多匹碌碡,排成长队,在摊平的麦子上慢悠悠的一圈一圈的旋转,老农和牲畜一样头顶烈日,被碾压金黄色的麦穗在烈日照耀下,反射出刺眼的光芒,预计温度最低在40度以上,明显能看到牲畜身上流下一道道的水印,捉碌碡的老农一边不停地拿鞭子抽打着牲口,一边用肩上搭拉的毛巾不停地擦汗,过不了多久,毛巾全成湿的,旁边的人把汗颜的毛巾拧干,再在水缸里过一遍递给对方,始终不耽误碾场。

夏日的高温暴晒,他们苦涩难忍,但内心却洋溢着丰收的喜悦。就这样他们和拉碌碡的牲口在打谷场上一圈一圈不停地转悠,直至麦穗平展发亮才算完成场里的第二道工序,这时妇女们纷纷赶来准备赶场,这时男人们把碌碡放在固定地方,牲口安顿停当,稍休息后,妇女们已经将麦秆运利索了,场里只剩下麦粒和糠壳,她们把用撒杈、推耙、扫帚联合作业,把搅和在一起的麦粒和糠壳堆起来,这时卸了碌碡的男人们将手里的赶牲口的鞭子、粪笼换成了木掀和杈,进行他们具有技术性挑战的最后一道工序--扬场,通过风的作用,将混杂糠壳等杂质与颗粒分家,放在现在条件下,有风机和多种现代化设备,分离不是问题,你想放在40-50年代没有电和任何机械的年代,分离完全靠自然风吹,那的确是件不容易的事情,有风还罢了,没有风这得靠庄稼人的本事了,扬场对于那个时代的人来说,绝对是一项拼技能的硬技术,场中间像小山一样的麦堆,不管有风还是无风,经过几个老农一个晚上的历练,第二天肯定麦粒是麦粒,杂质是杂质,分离得清清楚楚。所以,在农耕经济时代,扬场的人普遍受人尊敬,提耧下籽擩麦秸,扬场能用左右掀,被誉为庄稼活难不倒的农村的行家里手。

收割回来带穗的麦秸,经过摊、起场,晾晒、扬场、入仓多道工序完成后,再将碾压过的麦秸进行重复处理(腾干)后,秸秆作为牲畜过冬饲料储备,正应了唐代诗句:锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。如今的农业生产已经实现了机械化作业,大批的农村青年进城务工,几千年农耕经济积累下来的传统生产工艺,也一点一点地被现代文明所取代,直至消失,永远被人们遗忘。而沉淀几千年的农耕文化,是先民们智慧的结晶,也是一个国家社会变迁的见证,挖掘和梳理农耕文化,蕴含着巨大的时代价值,可以推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,活化传承、古为今用,更好地服务当下“三农”与乡村振兴。

(五)交公粮的那年岁月●●●

种地纳税,天经地义,这是中国实行了几千年的农业“政策”,也是刻在人们骨子里根深蒂固的传统观念。从春秋时期的初亩税开始,这一古老的税种,整整延续了2600年,历史上,“皇粮国税”一直牵动着整个国家的兴衰。即使是被屡次提起的“文景之治”“贞观之治”、“康乾盛世”,也只是短暂的轻徭薄赋,历代封建统治者始终未能跳出农民负担越减越重的“黄宗羲定律”。

岁月的车轮滚滚向前,在烽火连天的革命战争时期,那一辆辆装满粮食的小推车,“推出”了中国革命的胜利;中华人民共和国成立后,又为国家工业化现代化作出了巨大贡献。几十年来,农业税一直是国家财力的重要基石和支柱。

每每回忆起交公粮的那些岁月,每一段情景都是一个难忘的故事!

我的家乡蒲城位于关中平原东北部,是全国优质小麦基地县,也是陕西第一产量大县。千年蒲城,卧牛之城,耕地肥沃,光照充足,仓廪充实。夏秋两季那长势喜人的庄稼,给大地带来无限生机。金黄的麦子被碾打后交公粮的场景,至今还深深地印在我的脑海里。父亲是扛枪杆子从旧社会过来的人,性格刚强,经常干一些出其不意的事情,但是在缴纳公购粮的问题上,从来不马虎,还经常对有抵触情绪的人说,就是饿死也不能拖欠皇(公)粮。简单朴实的话语,代表了从旧社会过来的翻身农民对国家的情怀,对税赋的认同。听母亲说,那年村里过队伍,财东家不给长官粮食,被捆在沟畔柿子树上冻了一个晚上,至于队伍是共产党还是国民党,长官是多大的官,母亲没有文化说不清楚,只是在她脑海里一个固有的潜意识,队伍上的人要吃饭,要谁家的粮食都是天经地义。

我是60年代的人,经历了由生产队集体缴纳公购粮到实行生产责任制时期分户摊派。生产队时期我年龄小,对“公粮”了解不深,只是电影《青松岭》赶着马车喜交爱国粮动人场景,至今历历在目,“长鞭哎,那一甩也,叭叭地响哎,赶起个那个大车出了庄哎咳约、哎咳约……”优美欢快的旋律在耳旁久久回荡。那时的粮食分配口号是“先国家、后集体、再个人”。就是将最好的粮食先保质保量交足爱国粮,留足生产队作为种子、牲口饲料和救济粮后,再按照劳动力出勤情况分配,有劳力的家庭就分得多,缺少劳动力按照比例分得少,年终现金分红也是有比例的。我们队有户生了10个孩子,八男二女,都没有读多少书,文化程度最高的初中一年级就辍学了,趁早在生产队干活,出勤率高,分粮分钱就比没有劳力的人家高出好多,别人家的口粮不够吃,他们家还放贷,借出去一斤小麦来年还一斤二两,年终分红缺劳力的家庭分文分不到,还要给生产队倒贴,而他们家每年分红能够娶一个媳妇的彩礼,惹得不少人羡慕,这也是造成那个时期我们村普遍不重视教育,孩子辍学率高的一个重要原因。不过各尽所能、按劳分配的政策,非常符合当时我国的国情。

曾担任过生产队时期的老会计对缴纳公购粮的情景,记忆犹新,说他们生产小队260口人,每年农业税折合现金1060元,每市斤小麦收购价大概一角三分左右,多少年没有增减,这是公粮,还有购粮是现金兑现,为社员年终分红,如果夏粮完不成,秋粮补交,他们队每年超额完成任务,还说县南一个生产小队在缴纳公购粮上放了卫星,上级给每户奖励一台收音机,在全县宣传了好一阵子。

记得那些年,每到夏粮收割季节,公社下派工作组到各大队,大队又下派驻队干部到各生产小队,帮助农民实施晾晒,实现颗粒归仓,还有一项任务落实产量,督促缴纳爱国粮。等麦子收到场,通过碾打、反复晾晒,直至那太阳将金灿灿的麦粒晒干,能发出嚓嚓的声音,再经驻队干部检验合格后,才允许装口袋(麻袋),搬在已等候的马车上,把印有喜交爱国粮的红旗插在车辕最显著的地方,在村民和驻队干部喜悦的眼神中,马车浩浩荡荡地驶向村口……

小队就更多了,交公粮集中就那十数八天,有的用人力架子车,像我们队用马车也不算少数,后来条件好的生产队交公粮用上了手扶拖拉机,从四面八方赶来在粮站集中,好不热闹。车水马龙,人头攒动,彩旗招展,夹杂占地摆放的各种小吃摊点,将粮站堵得水泄不通,小商小贩的叫卖声,农民清点那到手一沓沓崭新钞票的喜悦说笑之声,热闹繁荣的景象不逊色于张择端笔下的清明上河图,可媲美于新时代的西安大唐不夜城。

农村集体经济时期,人们对祖国的热爱、对党忠诚的情感集中在交爱国粮上,公社的通村大喇叭滚动播放缴纳公购粮的喜报和感人事迹。也是对后进生产队的鞭策,受天灾人祸,完不成公购粮任务的生产队情有可原,比如某生产大队连年遭受暴雨狂风袭击,成百亩麦子颗粒无收。遇到类似不确定因素,上级会通盘协调,以公社为单位让收成好的生产大队分担。但是还有另一种不正常现象,用当时话说就是思想落后的个别生产队,出现瞒报产量的现象。某生产小队每年瞒报产量已成为公开的秘密,但没有任何证据,引起了上级的重视,收获季节除正常驻队干部外,另外还派最得力的大队副书记蹲点,说是蹲点,大家都清楚,就是监督。可还是在驻队干部和副书记双岗的眼皮底下,将晾晒在场里的20担麦子(3000公斤)瞬间消失,被掩埋在牲口饲料的草堆里面,待夜深人静时再分给各家各户,干部觉察明显有问题,派工作组逐户调查,没有查到任何线索不要紧,还招来邻队群众的羡慕,说他们队干部是吓大的、怕死鬼。队长迫于压力,也模仿瞒产“经验”,结果还没有过夜被自己人举报,队长免职还背了处分。一样的手段,出现两种不同的结果,这就是那个时代的真实写照。

中国农民一盘散沙和敢于担当的秉性在交公粮时,表现的淋漓尽致。用现在思维分析农民心态,经历了漫长封建社会和三年困难时期的那一代人,他们穷怕了、饿怕了,为了温饱,他们突破底线做违法的事情,也是无奈。原始传统的农业耕种方式,已经严重落后于生产力发展的需要,再加上没有化肥,那时小麦亩产三四百斤还算高产,和现在亩产吨粮田比较,简直是天壤之别。那时的亩产三四百斤还是丰收年,遇到天灾歉收年,产量能达到百十斤,老天爷就很给面子了。三年困难时期“吃树皮、瓜菜代”的日子是怎样熬过的,那是大人遭受的罪,只记得70年代初,连续好几年干旱少雨,造成夏秋两季歉收,农民粮食根本不够吃,断顿是普遍现象,就拿我家说,我年龄小,靠父母挣工分养活,每年生产队公购粮任务完成后,分到手的麦子人均不到200斤,往往是刚过春节就断顿了,还要参加春耕生产劳动大干,只能靠吃国家救济粮补贴一部分,父亲还得托熟人在30里外的西北川借苞谷度饥荒,而且来年还的是细粮。如此刻薄条件,没有中间人牵线,人家还不借给你,这种驴打滚的交易不知道从哪个朝代传下来的,把多少穷苦的人家逼到杨白劳卖儿卖女的地步。

时过境迁,多少故事淹没在岁月的长河里,当年饿肚子的那一代人已经离我们远去,现在谁还为粮食冒撤职受处分的风险?谁还为举报隐瞒掉一丁点的粮食,作出不理智的行为。改革开放犹如一股春风,给中国带来了新的生机,利好的政策,让农民吃上了白面馍,彻底告别了贫困,挺起了腰杆。

再说分田到户将缴纳爱国粮的任务分摊到每家每户。我是见证者,更是亲历者。我们公社是1982年份田到户,农民告别了长期大锅饭的束缚,种粮的积极性异常高涨,再加上天公作美,化肥使劲,连续三年粮食大丰收,家家户户屯粮满仓,农民再也不用为吃不饱肚子发愁了,公购粮那点任务根本不在话下,等不到碾打完毕,农民就把最好的头场麦子送到粮站完成公购粮任务。粮站24小时收购,农民交粮卖到钱后,先在集市的饭馆子里,饱餐一顿,这个偏远的北方农村集市小镇的大小餐馆生意爆棚,不比前两年的淄博烧烤逊色。再过了几年,各家各户的存粮超出了极限,夏秋两季,农民争先恐后缴纳公购粮,并将多余的粮食全部卖给国家,由于各地粮站的库存有限,容纳不了那么多的粮食,所以想多卖还得走后门找熟人,不然余粮变不了现。由此催生了农村的电器化,每年到这个时候,口袋鼓起的老百姓,给家里添置这样那样的电器,大到电视、洗衣机、电冰箱,小到吹风机、做饭用的电葫芦等,一时造成用电量的剧增,电力部门只好更换变压器。

那时我已经在煤矿上班,生产队时期缴纳公购粮是集体行为,分产到户就成了每户的事儿,而且这些工作是需要力气的苦力活,成千斤粮食必须晒干装在口袋里用架子车拉到粮站,验收合格后还要扛麻袋上架堆放,指标达不到要求,再上风车做重复的体力劳动,没有男劳动力的家庭每到这个季节就发愁,只能找帮工。我有几年矿上不批假,还是村干部帮忙解了燃眉之急,听说有地方粮站将汽车开到村里收购,我听了就羡慕,盼着啥时间能把汽车开到我们村里。直到1997年,公购粮可以交现金,我才将责任田承包出去,将家搬到了矿上,结束了20年亦工亦农的一头沉,缴纳公购粮也成了我人生中抹不去的一段珍贵记忆,我想这也是整个中国农民从土地上解放出来,走向富裕的新开端。

被列入国策的公购粮,从封建社会延续到新中国成立,随着国力的强大,逐渐失去了存在的价值,2005年12月29日,对于生活在九州大地上的9亿农民来说是喜大普奔的日子,第十届全国人大常委会第十九次会议在北京隆重召开,高票通过决定,自2006年1月1日起废止《农业税条例》。宣告在中国延续了两千年之久的农业税画上了终结号,开创了中国农民无税的新时代。同时还出台了粮食直补、工业反哺农业的一系列倾斜政策,极大地调动了农民的生产积极性,为深化农村经营机制改革铺平了道路,也是改革开放以来,促进农村经济发展,增加农民收入,向世界展示我国强盛综合国力的里程碑之年。

看着家乡沃野千里的麦苗返青,绿得惹眼,我也湿润了眼眶……

作者简介:中国作家协会会员、《陕西煤炭》杂志主编,曾任陕西省能源化工作家协会主席、中国煤炭报记者、铜川市第十三届政协委员,先后出版报告文学集《地层深处那束光》,长篇报告文学《陕西煤老板》,煤矿题材长篇小说《黑与红》,散文集《当时也道不寻常》等,曾荣获第六、七届全国煤矿文学“乌金奖”,首届全国煤炭系统“德艺双馨”文艺工作者称号。

| |||